| 酸度 | PH 5.7-7.2 |

| 畝高(うね高さ) | 15-20cm |

| 畝幅(うね横幅) | 60-150cm(2条植え可) |

| 条間(苗横距離) | 60cm(2条植え) |

| 株間(苗縦距離) | 40-50cm |

| 最初の肥料 | 化成肥料250g/㎡ |

| 追加の肥料 | 化成肥料60g/㎡(20日毎) |

| 支柱 | 合掌式・直立式 |

| マルチ | ◎ |

| コンパニオンプランツ | 長ネギ、ムギ、長いも等 |

| 冷凍保存 | 〇 |

用語説明

- 畝(うね)=作物を作るのに土を盛り上げた所。排水などをよくする効果がある。

- 元肥(もとごえ)=植え付け時に与える最初の肥料の事。基肥(きひ)、原肥(げんひ)という呼び方もある。

- 追肥(ついひ)=作物を植え付け、成長した後に追加で与える肥料の事。

- マルチ=マルチングといい、土にかぶせるビニールのシートの事。黒が多く利用されるが、白、透明等種類が多数ありそれぞれ効果が異なる。

①我が家の栽培の様子

我が家で実際に育てているきゅうりの栽培の様子を苗植え~収穫まで一連の流れを写真で確認できます。

さあ、実際に栽培してみたくなったら栽培方法を勉強しましょう!

②年間スケジュール

スケジュール作成の流れ

step

1植え付けと収穫の時期を知る

step

2連作障害について知る

年間スケジュール作成のポイント

- 野菜の植え付けの時期を考えて事前に計画

- その場所で前年の育てた野菜を考え3年くらいまでスケジュール管理

植え付け時期と収穫時期

| 種まき | 苗植え | 収穫 | |

| 暖地 | 4月上旬~5月下旬 | 5月中旬~7月中旬 | 6月~10月 |

| 温暖地 | 4月上旬~5月下旬 | 5月中旬~7月中旬 | 6月~10月 |

| 寒冷地 | 4月中旬~6月上旬 | 5月下旬~7月上旬 | 6月下旬~10月中旬 |

植え付け時期のポイント

- 最低気温10℃以上

- 地温15℃以上

植え付けるタイミングは霜が降りる心配がなくなってからです。

地温は計測しないとわかりにくいですが、最低気温が10℃以上になってからを目安に植え付けをしましょう!

ホームセンターでは早い段階で販売される事が多いですが、販売されているから植え付けるのはNGです。

関連記事

連作障害

連作障害のポイント

- あり(3~4年)

きゅうりは連作障害がある野菜なので、同じ場所で2年連続で栽培するのはオススメしません。

3~4年間は同じ場所・畝(うね)で育てないようにしましょう。

関連記事

用語説明

連作障害=同じ野菜(同じ科の野菜)を同じ場所で作り続けると収穫量が落ちたり病気になりやすい等の症状が発生する事。

③畑の準備(土づくり)

畑の準備の流れ

step

1堆肥で土壌改良

step

2石灰で酸度調整

step

3肥料で栄養準備

畑の準備のポイント

- 堆肥は植え付けの3週間前・石灰は2週間前・肥料(元肥)は1週間前に土に混ぜ込むのが基本!

- 苗の植え付け前に準備!

関連記事

堆肥

堆肥のポイント

- 3~4kg/㎡

きゅうりを植える畝(うね)に1㎡あたり3-4㎏の堆肥を3週間前までに撒きます。

土の表面から15センチ位までクワなどで耕します。

関連記事

用語説明

堆肥=土壌改良のために用いられる農業資材で、家畜の糞や落ち葉などの有機物を微生物によって分解・発酵したもの。牛糞堆肥、鶏糞堆肥など様々な種類がある。

石灰

石灰のポイント

- PH 5.7~7.2

きゅうりは土のPH5.7~7.2と酸性~アルカリ性の幅広い酸度で育ちます。

あまり石灰に関して慎重になる必要はありません。

翌年に育てる野菜の事も考えて100g/㎡の石灰を撒くのがおすすめ。

堆肥を撒いた後1週間後、植え付けの2週間前までに行いましょう。

関連記事

用語説明

石灰=土の酸度を調整するために用いられ、酸性の土をアルカリ性に傾ける効果がある。苦土石灰、有機石灰など様々な種類がある。

元肥【最初の肥料】

肥料のポイント

- 化成肥料 250g/㎡

堆肥・石灰を撒いたあと1週間経過したら元肥(もとごえ)を1㎡あたり化成肥料250g撒きます。

初心者の場合は化成肥料(8-8-8)が簡単でオススメです。

これで植え付けの為の土の準備は完了です。

関連記事

用語説明

元肥(もとごえ)=植え付け時に与える最初の肥料の事。基肥(きひ)、原肥(げんひ)という呼び方もある

④植え付け

植え付けの流れ

step

1良い状態の苗・種を選ぶ

step

2畝を作る

step

3マルチをかける

step

4苗や種を植える

植え付けのポイント

- 状態の良い苗を選び植え付けの時にたっぷり水をあげる

- きゅうりはマルチや敷き藁をするとベスト

苗・タネの選び方

苗選びのポイント

- きゅうりは苗から育てるのが一般的

- 病気になっていない元気な苗を選ぶ

きゅうりを種から育てる事も出来ますが、初心者は苗から育てましょう。

ホームセンターで売っている苗を選んで買ってきますが、病気になっていない元気な苗を選びましょう。

苗の選び方は別ページで解説しています。

関連記事

品種の紹介

品種の紹介

- 白いぼきゅうり・・・夏すずみ など

- 四葉(すうよう)きゅうり・・・黒サンゴ など

- 四川(しせん)きゅうり

- イボ無しきゅうり・・・フリーダム

- ミニきゅうり・・・ラリーノ・ミニQ など

- 伝統品種・・・加賀太(かがふと)きゅうり・大和三尺 など

2種類のきゅうり

- 節なりきゅうり・・・支柱を立てて葉が横に広げて育てるタイプ

- 地這きゅうり・・・支柱は無く地面にそのまま這わせて育てるタイプ

家庭菜園で是非挑戦してほしいのは、「四葉きゅうり」や「四川きゅうり」です。

理由は、皮が薄く痛みやすいので農家があまり出荷しないので市場に出回らないけど非常にみずみずしくて美味しいから。

「四葉きゅうり」は中国系の品種で、「四川きゅうり」は「四葉きゅうり+白いぼきゅうり(一般に市場に出回るTHEきゅうり)」でそれぞれの良さを持っています。

漬物用に使われたり、そのまま食べるとパリッとして美味しいので家庭菜園ならではの味を楽しんでみてください。

育て方はそれぞれ特に変わらないので好きな品種を育てましょう。

きゅうりは2種類の育て方があり、支柱を立てて空中で育てるタイプと支柱は無く地面で育てるタイプがあります。

家庭菜園で一般的に育てられているのは支柱が必要な”節なりきゅうり”です。

ホームセンターで一番売っているのがこのタイプです。

また、きゅうりのまわりについている白い粉を「ブルーム」といいます。

ブルームは作物が水分の蒸散を防ぎ、実を環境の変化から守るため、もともときゅうりが持っているものです。

農薬ではなく安心して食べられて、むしろ皮が薄く高品質なきゅうりについているものなので心配無用です。

市場に出回っている種類はブルームが無い品種です。

理由は、皮が厚く流通時に傷付きにくいことや、日持ちの良さ、見た目の良さでブルームが無い品種が選ばれますがブルームがある方が美味しいんですよ。

畝づくり

畝づくりのポイント

- 表面を平らにする

- 地面から15~20センチ位の高さに

土の準備をした畑に、その見た目からベットと呼ばれる事もありますが、畝(うね)を作りましょう。

水はけが良くなるなどのメリットがあり、きゅうりの畝は15~20センチ位の高さがあれば十分です。

畝(うね)の作り方は別記事で動画もつけて紹介していますのでチェック。

関連記事

用語説明

畝(うね)=作物を作るのに土を盛り上げた所。排水などをよくする効果がある。

マルチ

マルチのポイント

- 黒マルチがおすすめで敷き藁も良い

- 特に無くても問題は無い

農家ではきゅうりの栽培で畝に敷き藁(わら)を敷く事でマルチを行う事もあります。

敷き藁(わら)の方が黒マルチより乾燥に強い・温度管理が一定に保たれるなどのメリットがあるからです。

ただ、家庭菜園で敷き藁を手に入れるのは難しいので、黒マルチがオススメです。

マルチは無くても育ちますので安心してください。

雨水などの跳ね返りによる病気の発生、乾燥を防ぎ水分を一定に保ち成長を促すなどメリットがあります。

関連記事

用語説明

マルチ=マルチングといい、土にかぶせるビニールのシートの事。黒が多く利用されるが、白、透明等種類多数ありそれぞれ効果が異なる。

種蒔き・植え付けの仕方

植え付けのポイント

- 風の無い晴れた午前中に行う

- 事前にたっぷり水を吸わせるか植え付け後に水をたっぷり与える

苗の植え付けは風の無い晴れた日の午前中(10時位まで)に行います。

植え付け時の苗は弱いので、風があると苗が弱ってしまいます。

暑すぎる午後は苗が弱ってしまうので気温が上がりきる前の10時位までがオススメ。

植え付けの1時間前までにポット毎水を吸わせておくか、植え付け後にたっぷりと水をあげましょう。

きゅうりは「行燈(あんどん)」を作って植え付けしてあげるのがおすすめ。

行燈をする事で苗を風から守る・保温する事の他にウリハムシを寄せ付けないというメリットがあります。

関連記事

支柱立て

支柱立てのポイント

- ネットを張るのは必須

- 1条植えなら直立式、2条植えなら合掌造りがオススメ

きゅうりは地這いきゅうり以外の品種は支柱とネットが必要です。

つまり家庭菜園で育てる場合は、ほぼ必ず支柱とネットを準備しないといけません。

植え付けをしてから2週間~3週間ほどしたら仮支柱を外して支柱を立てます。

一条植えで育てる場合は、直立式で支柱を立てるのが簡単でオススメ!

二条植えの場合は合掌造りで支柱を立てるのが簡単です。

支柱を立ててネットにきゅうり苗を紐でくくる作業(誘引)はコツがあるので注意しましょう!

やり方を間違えると苗が折れてしまう・傷がつき病気になる事につながります。

関連記事

⑤日々のメンテナンス

日々のメンテナンスの流れ

step

1追肥(追加の肥料)

step

2整枝・摘心・摘果・摘葉・下葉かき・誘引

step

3水やり

日々のメンテナンスのポイント

- 追肥をすることで収穫量がUP

- きゅうりは葉の管理が一番のポイント

追肥【追加の肥料】

追肥のポイント

- 化成肥料60g/㎡(20日毎)

- 植え付け2週間で株元、以後20日ごとに畝肩へ

植え付け後2週間経過したら1回目の追肥を株元に撒きます。

マルチをしている場合は、穴の株の周りに撒いてあげます。

2回目からの追肥は20日毎に畝の肩(土のベットの端っこの部分)に撒きます。

マルチをしている場合はマルチを剥いで、畝の肩にばら撒きしてマルチを元に戻します。

マルチを剥ぐのが面倒な人は、畝の肩に穴を何か所か穴をあけておいてその穴に追肥をするという方法もあります。

最初は株元、次は畝の肩と追肥する場所が変化するのは、根が段々と伸びていき肥料を吸収する場所が変わるからです。

関連記事

用語説明

追肥(ついひ)=作物を植え付け、成長した後に追加で与える肥料の事。

整枝・摘心・摘果・摘葉・下葉かき・誘引

出典:タキイ

整枝・摘心・摘果・適葉のポイント

- 5~6節まではわき芽をとる

- 一番最初に咲いたキュウリは1センチ位でとる

- 支柱の先端まで伸びた親づるはポキっと折る

きゅうり栽培で一番難しいのが成長に伴って残す葉っぱを選ぶ事です。

この作業を整枝(せいし)と言います。

ただ、この残し方をしっかりと出来れば家庭菜園でも1株当たり30~40本以上収穫できるので頑張って覚えましょう!

整枝(せいし)の流れ

step.1 摘果(てきか)

親づるの6節まではわき目・小づるをすべて取り除く(実も含む)

step.2 小づるの摘芯(てきしん)

小づるの7~30節目位(支柱の高さ)までは葉を2枚残して先を摘み取る

step.3 孫づるの摘芯(てきしん)

孫づるは10節目までは葉を2枚残して先を摘み取る

10節より上はほったらかし

step.4 親づるの摘芯(てきしん)

30節目位(支柱の高さ)で親づるの先を摘み取る

step.5 摘葉(てきよう)・下葉かき

親づるの先を摘み取ったタイミングで下から5枚くらいまで葉をハサミで摘み取る

枯れて黄色くなっている葉は摘み取る

用語説明

- 整枝(せいし)=不要な枝(わき芽)を元から切り取って樹形を整える作業。

- 摘心(摘芯)(てきしん)=草花や野菜の茎の先をカットすることによって、脇芽の生長を促すこと。

- 摘果(てきか)=小さいうちに実を収穫することで株全体の成長を促すようにすること。

- 摘葉(てきよう)=混み合ってきた葉を取り除く作業のこと。

- 下葉かき(したばかき)=根本に近い下の方の葉を取り除くこと。

人工授粉

人工授粉のポイント

- きゅうりは人口受粉は必要ありません

きゅうりは「単為結果(たんいけっか)」と言い、受粉しなくても実がなるので人工授粉は不要です。

花が咲きますが、根本に小さいきゅうりがついているのが雌しべ(めしべ)、何も無いのが雄しべ(おしべ)です。

関連記事

用語説明

人工授粉=ハチ等の昆虫の代わりに人間が受粉を行う事。野菜の種類によって必要な場合と必要でない場合がある。

水やり

水やりのポイント

- 真夏は水やりを毎日やるのがおすすめ

- 水が足りないと曲がりキュウリになる事も

植え付け直後は数日に1回の水やりをするのがオススメですが、雨が降る場合は水やり不要です。

実がつきだすと水を非常に欲しがるようになるので、雨が降らない場合は家庭菜園では水やりをするのが失敗が少ないです。

夏場は毎日水やりをするのがオススメで気温の下がった夕方や早朝に水を与えるのが良いです。

気温が高い時に水やりを行うと、水の温度高くなって苗が傷んでしまうからです。

きゅうりが水分で出来ているので水が大好きな植物なので水切れを起こさないように育てましょう。

きゅうりの果実が曲がってしまう事がありますが家庭菜園の場合は水切れの場合が多いです。

関連記事

⑥収穫

収穫のポイント

- 実が20~30センチでハサミで収穫

- 朝の収穫が一番おいしい

きゅうりは実が20~30センチになったら、園芸用のはさみを使って収穫しましょう。

ハサミでカットすることで切り口がきれいになり株が痛む事を防ぎます。

果菜類のきゅうりは朝の収穫が一番おすすめです。

光合成をして前日に蓄えた栄養が朝は一番身に蓄えられているのでみずみずしくて美味しいからです。

⑦病害虫

病害虫のポイント

- ウリハムシ・アブラムシなどに注意

- うどんこ病・べと病などが注意

関連記事

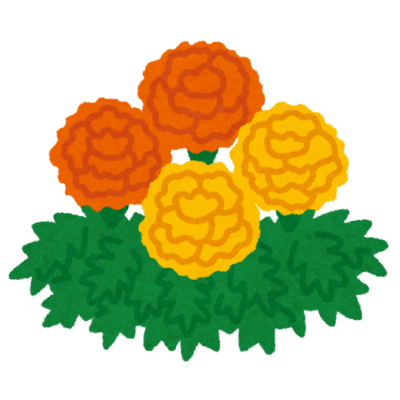

コンパニオンプランツ

コンパニオンプランツのポイント

- マリーゴールドでセンチュウ対策

- 長ネギやニラでつる割れ病やアブラムシ対策

コンパニオンプランツとは混植(一緒に植える事)で病気や害虫の予防・互いの生育促進になる植物の事を指します。

様々な例がありますが、きゅうりのコンパニオンプランツで代表的な例を紹介します。

マリーゴールドはきゅうりと一緒に植えるとセンチュウ対策に効果があります。

マリーゴールドの品種はフレンチ・アフリカンどちらでも良いです。

アフリカンは背丈が1mになるので、畝と畝の通路に植えるのがオススメ。

フレンチの場合は苗と苗の間に植えても問題ありません。

また、長ネギやニラを植え付けの際に苗と一緒に植える事でつる割れ病やアブラムシ対策になります。

ネギが発生する臭いが虫を寄せ付けないのです。

関連記事

用語説明

コンパニオンプランツ=近くで栽培することで互いの成長によい影響を与え共栄しあうとされる2種以上の植物の組み合わせで病害虫の予防や生育の促進を促す方法。

病気

うどんこ病

うどんこ病はきゅうり栽培では必ずと言っても発生するくらい多発する病気です。

葉の表面に白い粉を振ったような状態になり、カビが発生している状況です。

梅雨時など過湿により発生する事が多いですが、あまり被害が広がると農薬で対策するしか方法が無くなります。

発生が少ないうちは重曹スプレーなど自然農薬で対処できる事もあるので早めの対策が吉です。

べと病

べと病も過湿状態で発生しやすく、葉脈に囲まれた黄色い斑紋が発生します。

次第に葉が下の方から枯れていき、発生してしまうと農薬で治せる病気では無いので予防が大切です。

肥料を適切に与える・土からの水の跳ね返りを予防する(マルチ・敷き藁など)・予防農薬を撒くなどです。

関連記事

- きゅうり栽培で発生する病気のまとめ

害虫

ウリハムシ

ウリハムシはきゅうり栽培で被害がでる事が多いですが、株が成長してからの被害はそこまで深刻ではありません。

苗が小さい時に被害にあうとその後の生育が妨げられ収穫量に大きく影響を及ぼします。

苗の植え付けの際に行燈(あんどん)をする事でウリハムシの飛来を防ぐ事が出来るのでオススメ。

アブラムシ

アブラムシは葉に穴をあけたりしませんが葉から汁を吸う事で葉全体が委縮します。

モザイク病も媒介するので注意です。

被害が大きい場合はその葉を取り除く事も必要ですが防除出来ます。

家庭菜園では自然農薬のスプレーを作ったり、歯ブラシで除去する方法もあります。

関連記事

- 種まきと苗の植え付け(仮支柱と行燈も)の方法

- (害虫・病気対策)家庭菜園で使える無農薬・自然派スプレーの作り方

- きゅうり栽培で発生する害虫のまとめ(準備中)

⑧きゅうり栽培でよくある質問

家庭菜園のきゅうり栽培でみんなが疑問に思う内容は別ページでまとめています。

こちらも参考にしてみてください。

-

きゅうり栽培でよくある質問と回答(Q&A)

このページはきゅうり栽培で初心者が疑問に思う内容を質問形式でまとめています。 具体的な栽培方法や栽培の様子は別ページにて紹介しているので、記事最後のリンクをクリックして下さい。 きゅうり栽培:育て方に ...

続きを見る

⑨収穫後に楽しむ方法

収穫後に楽しむポイント

- 大量消費レシピを知っておく

- 保存方法を理解して長く楽しむ

家庭菜園で大切なのは保存方法と食べ方を知っておく事です。

栽培に成功すると想像以上の量が収穫出来て、いつもの食べ方だけでは消費に困るというのが家庭菜園あるある。

育てる前から収穫できる量と食べ方を考えておくのがせっかく育てた野菜を無駄にしない上手な方法です。

きゅうりは夏場であれば毎日収穫できて、3株も植えれば100本以上収穫する事になるので大量消費レシピを知っておくと良いです。

冷凍・冷蔵保存方法

保存のポイント

- 冷凍は1本のままがオススメ

- 冷蔵は包んで立てて保存

きゅうりは冷凍するなら1本のままがオススメ。

そのまま解凍して和え物等に使えます。

冷蔵保存の場合はキッチンペーパーや新聞紙に包んで立てて保存しましょう。

ジップロックや牛乳パックを使うと上手に立てて保存ができます。

関連記事

- きゅうりの保存(冷凍・冷蔵・常温)方法(準備中)

おいしい食べ方のレシピ

調理方法のポイント

- 大量消費レシピは漬物がオススメ

- 叩いてそのまま塩漬けにするのも便利

きゅうりの一番簡単な方法はもろみ味噌につけてそのまま食べる事。

ジップロックに入れてそのまま棒でたたき、ごま油・醤油・塩昆布・すりおろしにんにくで揉めば簡単に漬物に。

大量消費レシピはキュウリのキューちゃんを自家製で作る事です。

色々なレシピがありますが簡単に大量にキュウリを消費できるのでオススメ。

関連記事

- きゅうりの美味しい食べ方まとめ(準備中)